|

|

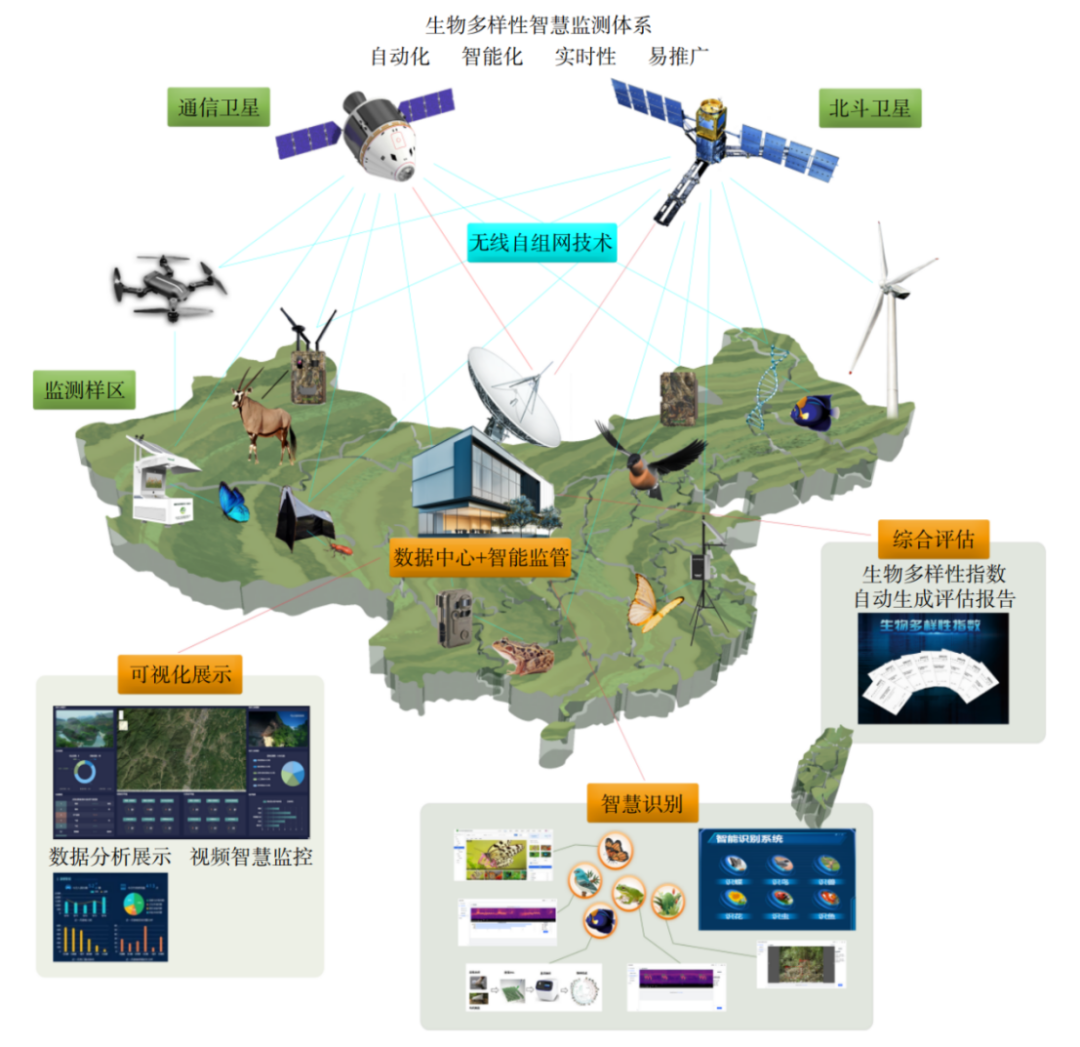

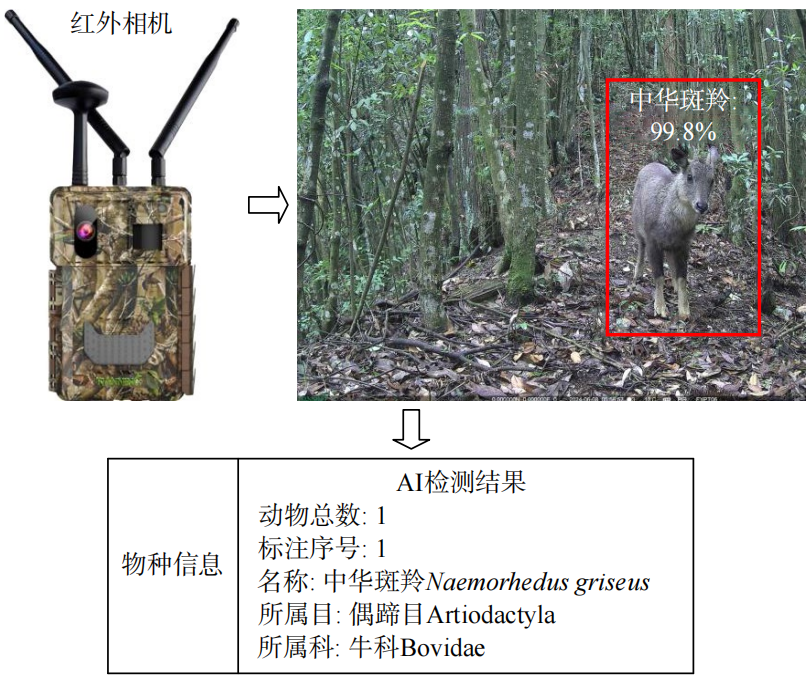

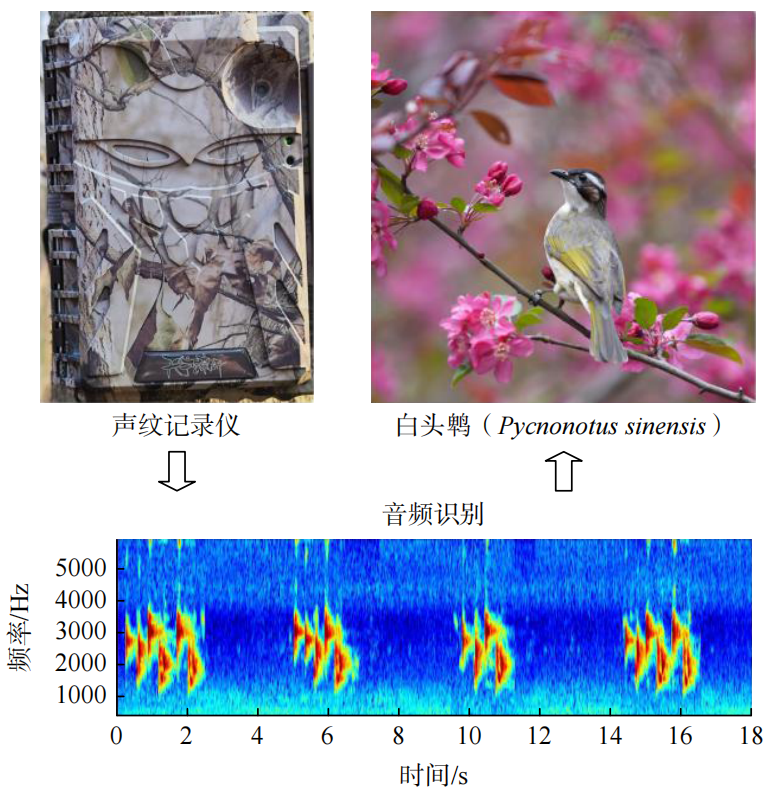

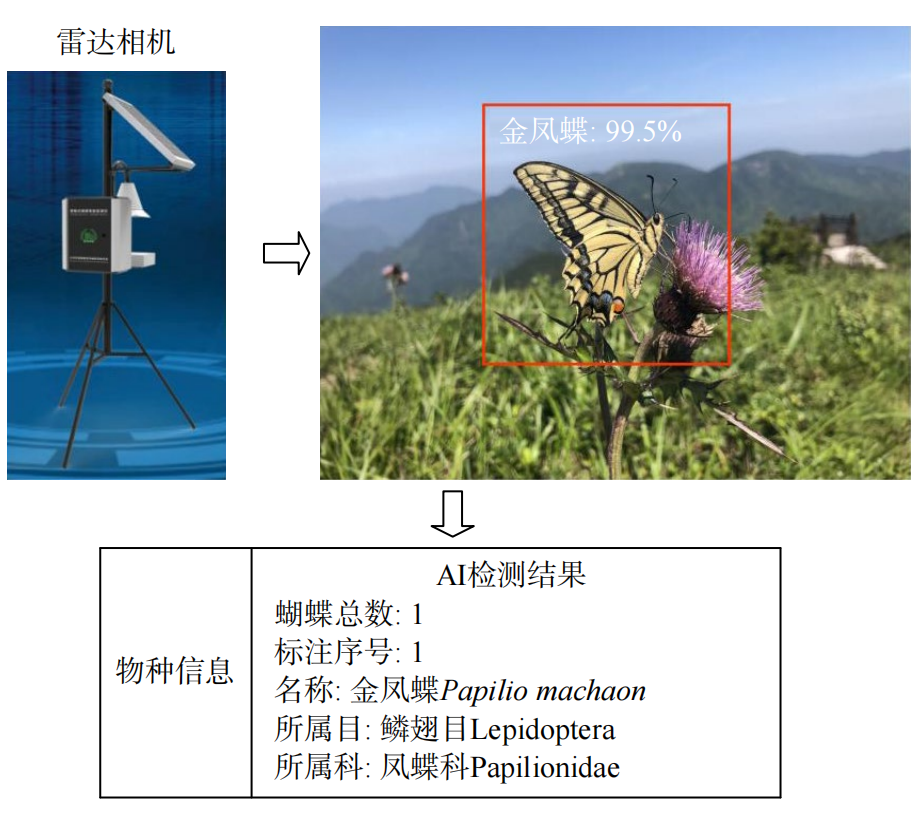

从人工到智能:生物多样性监测的转型之路当前,地球正面临一场由栖息地破坏、过度开发、污染和气候变化引发的“第六次生物大灭绝”。生物多样性保护因此成为全球紧迫议题。有效的保护依赖于准确、及时的监测数据——它不仅能识别濒危物种、评估保护措施效果,还能为政策制定提供科学依据。 在中国,尽管水、气、土等环境监测已较为成熟,生物多样性监测仍是短板。为突破这一瓶颈,以“生物多样性智慧监测体系”的科技手段,补齐短板,推动监测体系现代化。 一、什么是生物多样性智慧监测?  简单说,就是用智能设备+前沿技术,实现对野生动植物的自动、持续、低干扰监测。这套系统结合地面设备与遥感技术,核心是: 红外相机、声纹记录仪、雷达相机、智能昆虫监测仪、环境DNA采样设备等自动化工具; 物联网、AI识别、DNA测序、卫星通信等技术支持数据采集、传输与分析。 监测对象覆盖植物、哺乳动物、鸟类、两栖爬行类、昆虫和水生生物。比如: - 植物靠遥感卫星看植被覆盖和生产力; - 动物靠红外相机拍、声纹设备录、雷达感应变温动物; - 昆虫和鱼类则通过环境DNA技术,从空气或水中提取遗传信息来识别物种。 优势明显:设备可长期运行,太阳能供电,数据自动回传,基本不打扰野生动物。相比传统人工调查,效率更高、成本更低,也缓解了专业人员不足的问题。 二、怎么建?关键在指标与技术 要让监测“智慧”起来,必须解决四个问题:监测什么、怎么获取、如何分析、服务谁。 1. 监测指标从哪来? - 以物种多样性为核心,结合生态系统和遗传多样性。 - 指标要“能拿到、能推广”:比如用遥感看植被覆盖度、叶面积指数;用地面设备统计物种出现频率、独立有效照片数等。 2. 数据怎么采集? - 红外相机适合哺乳动物,响应快、隐蔽性强; - 声纹设备轻便耐用,不受天气影响,适合鸟类监测; - 雷达可捕捉两栖爬行类活动; - 马来氏网+环境DNA技术,低成本获取昆虫和水生生物信息。 3. 数据怎么处理? - AI是关键。图像识别用深度学习模型,声纹识别用卷积神经网络,能快速分辨物种。 - 环境DNA技术一次测序可识别上千物种,比传统形态鉴定更快更准。 4. 最终服务国家战略 - 目标明确:支撑《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023–2030)》和《昆蒙框架》落地。 - 推动监测从“项目式”转向“业务化运行”,实现常态化、制度化。 三、从设备到平台的全链条实践 从2023年,某地建了20个智慧监测样区,布设了红外相机、鸟类声纹仪、蝴蝶监测仪等设备,形成全市覆盖的监测网络。 同时搭建了数字化平台,包含三大模块: 1. 电子标本库:收录超30种哺乳动物、500+鸟类、100+两爬、800+水生生物等图像和声纹数据,作为AI识别基础。 2. 智能识别模型: - 红外图像识别(如中华斑羚)  - 鸟类鸣声识别(如白头鹎)  - 蝴蝶、两爬图像识别  - 环境DNA物种识别(陆生昆虫、鱼类、底栖动物)  3. 操作平台:支持图像/声音的批量处理、AI识别结果人工校对、数据导出等功能。  四、问题与方向 尽管技术前景广阔,现实挑战仍不少: - 设备缺乏统一标准,不同品牌数据格式不一; - 环境DNA的标准化和智能化程度不够; - 山区信号差,图像/声音实时传输困难; - AI识别准确率有待提升,尤其在物种相似度高或数据不足的情况下。 下一步该怎么做? - 优先在生物多样性关键区域开展示范; - 推动行业标准制定,统一设备、数据、分析流程; - 将智慧监测融入生态质量常规监测体系; - 从地方试点走向省域乃至全国推广。 免责声明:本文来源于网络及其他公众平台,文中图片、文字、音视频等版权归原作者所有。如有违规侵权请私信告知,我们会第一时间处理,谢谢! |